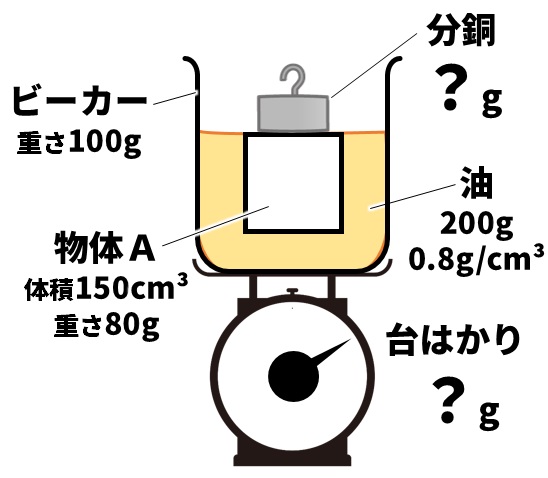

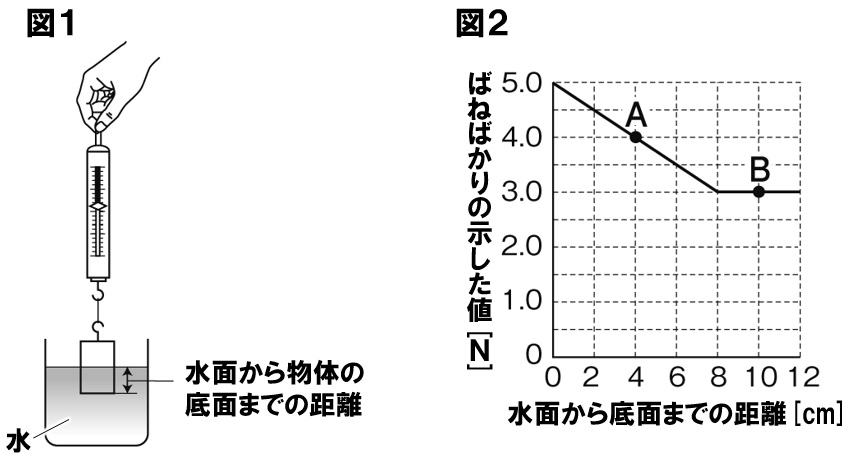

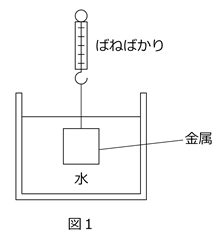

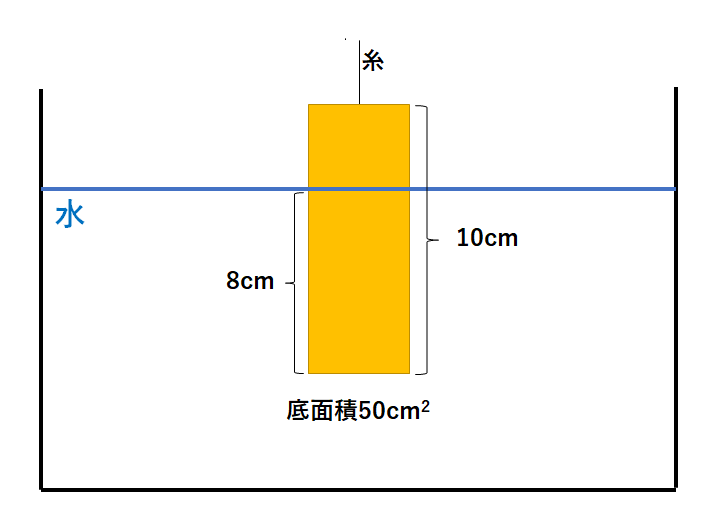

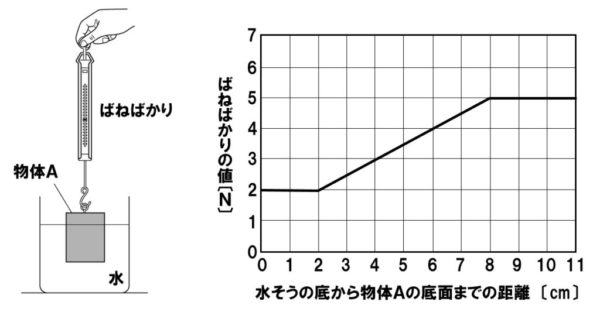

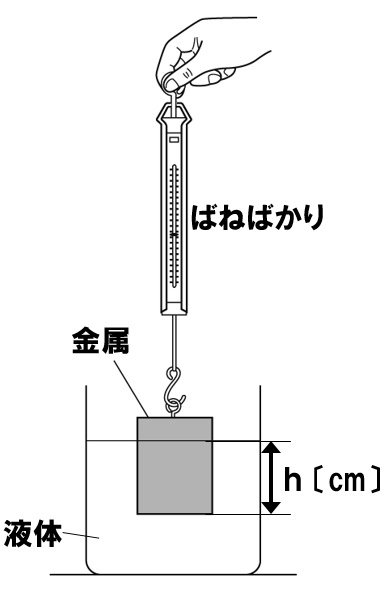

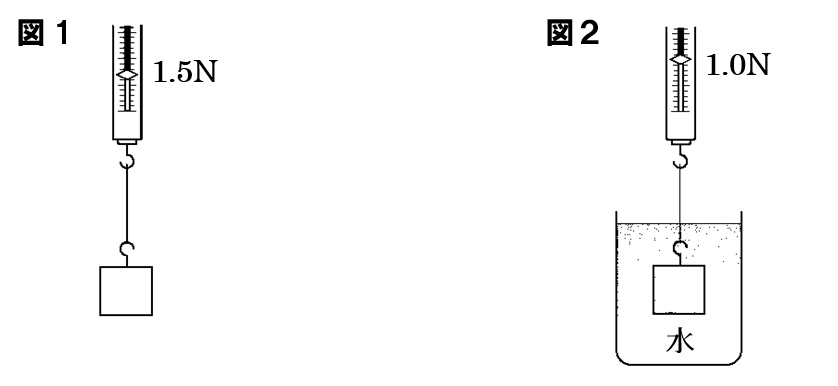

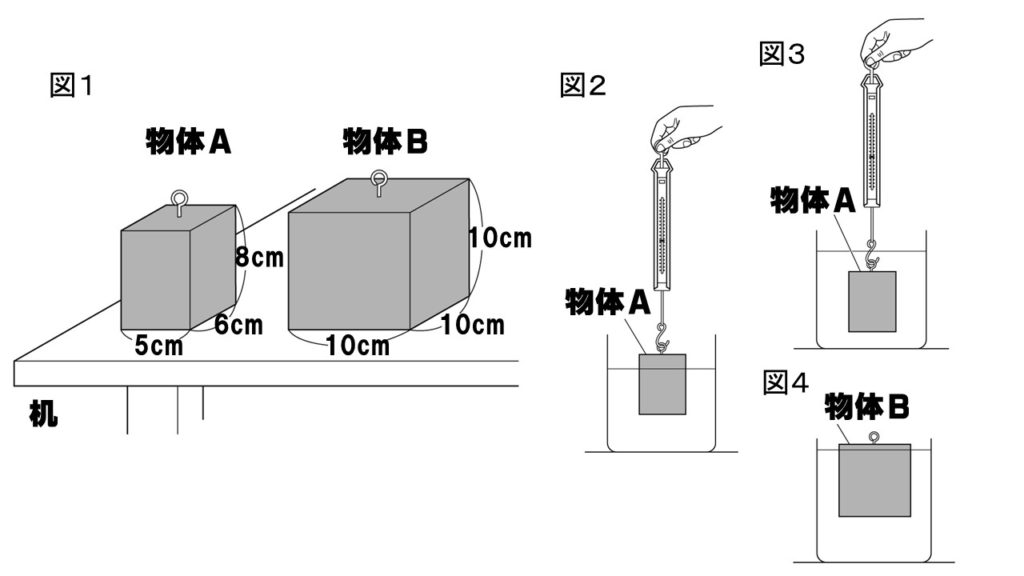

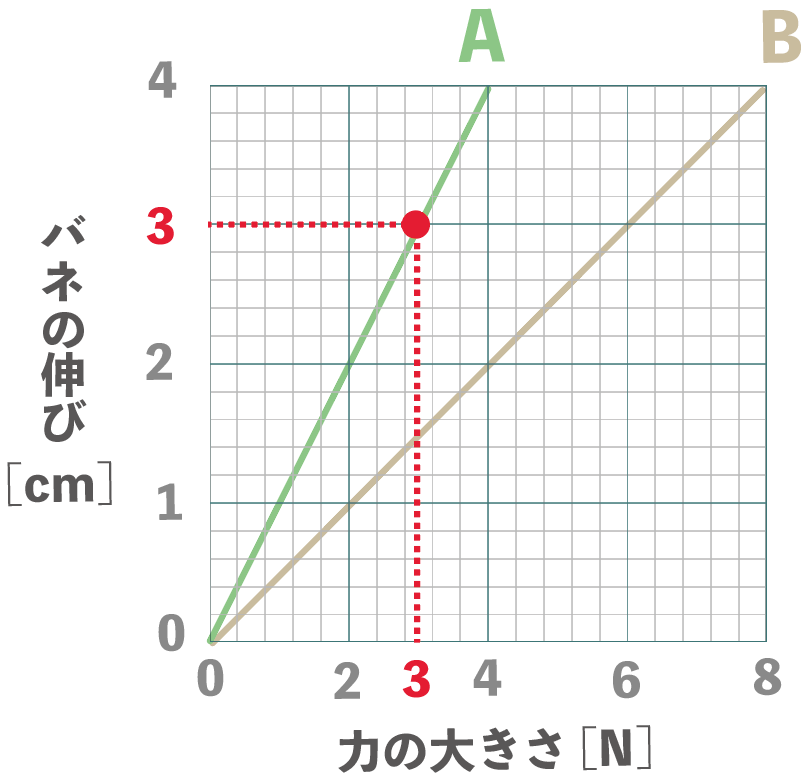

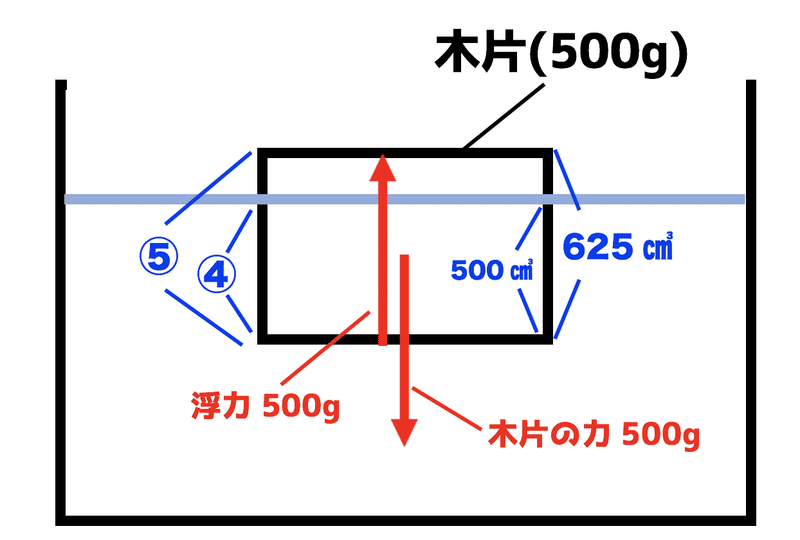

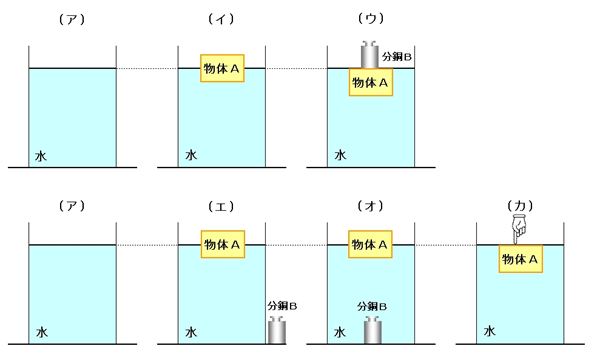

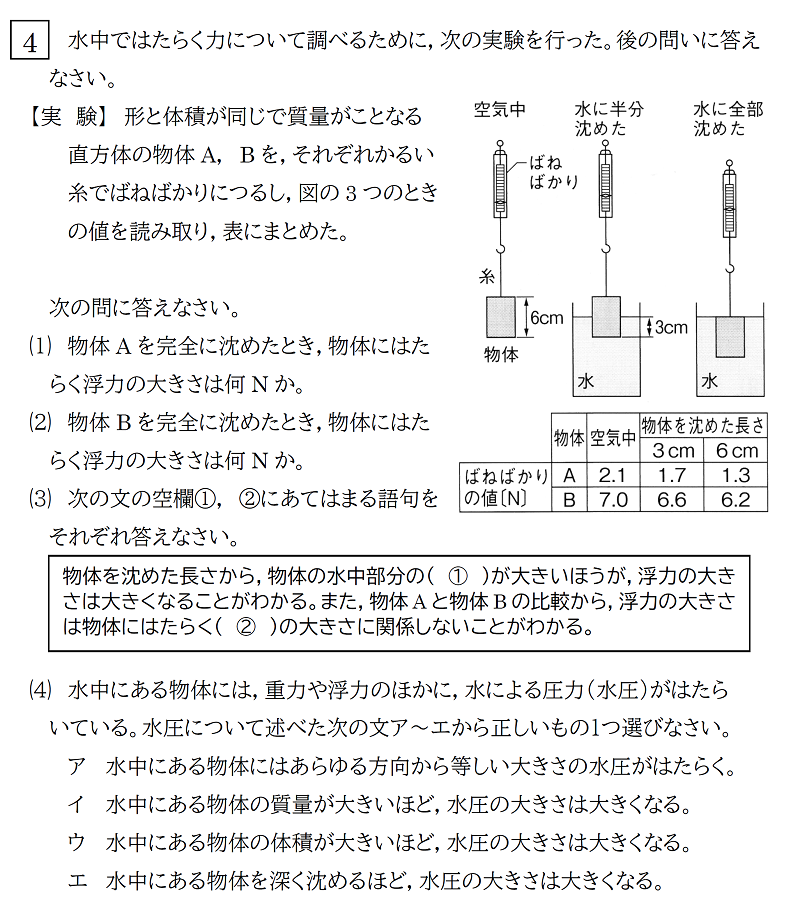

ここでは塾技100のご購入特典としまして「中学入試 理科 塾技100」のページの都合上、掲載できなかった問題、その他入試傾向を反映させた最新の入試頻出問題を"補充"という形で随時更新していきます。 また、各塾技の理解をさらに深めるための解説を、"補足解説"という形で随時更新し出題例2*該当問題 第4問題問2 3 島根県 分析所見 直方体を水に沈めていくときの浮力を考える問題である。実験では沈めた深さとばねばかりの値 を表にして,深さと浮力の関係をあらわすグラフを完成させる問題となっている。 浮力(g)= 液体中の体積(㎤)× 液体の密度(g/㎤) 液体1㎤の重さ(質量)が何gかで表します。 また、問題によっては「比重」という言葉で出てくる場合もあります。 中学受験の理科の範囲では、同じものと考えて差し支えありません。 ) 計算で

中学理科 浮力とグラフの練習問題 なるほどの素

中学 理科 浮力 問題

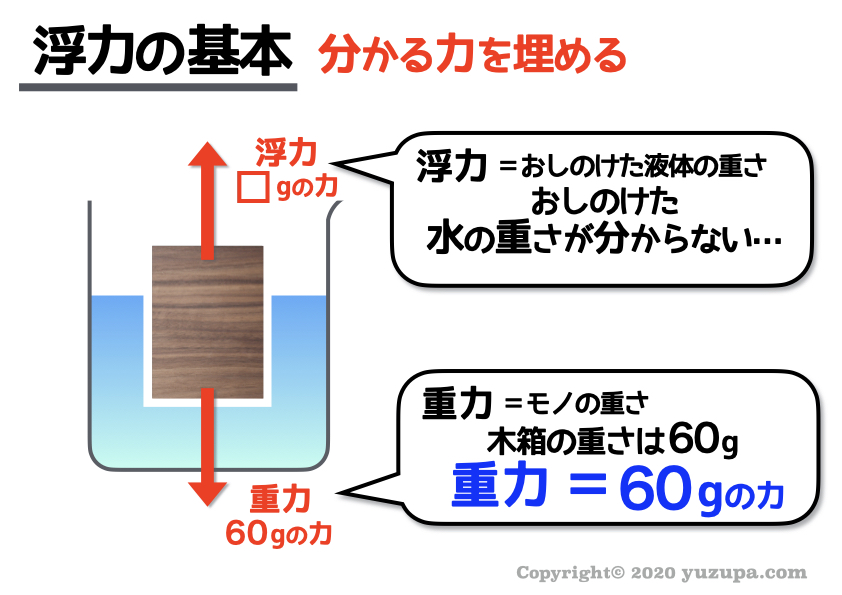

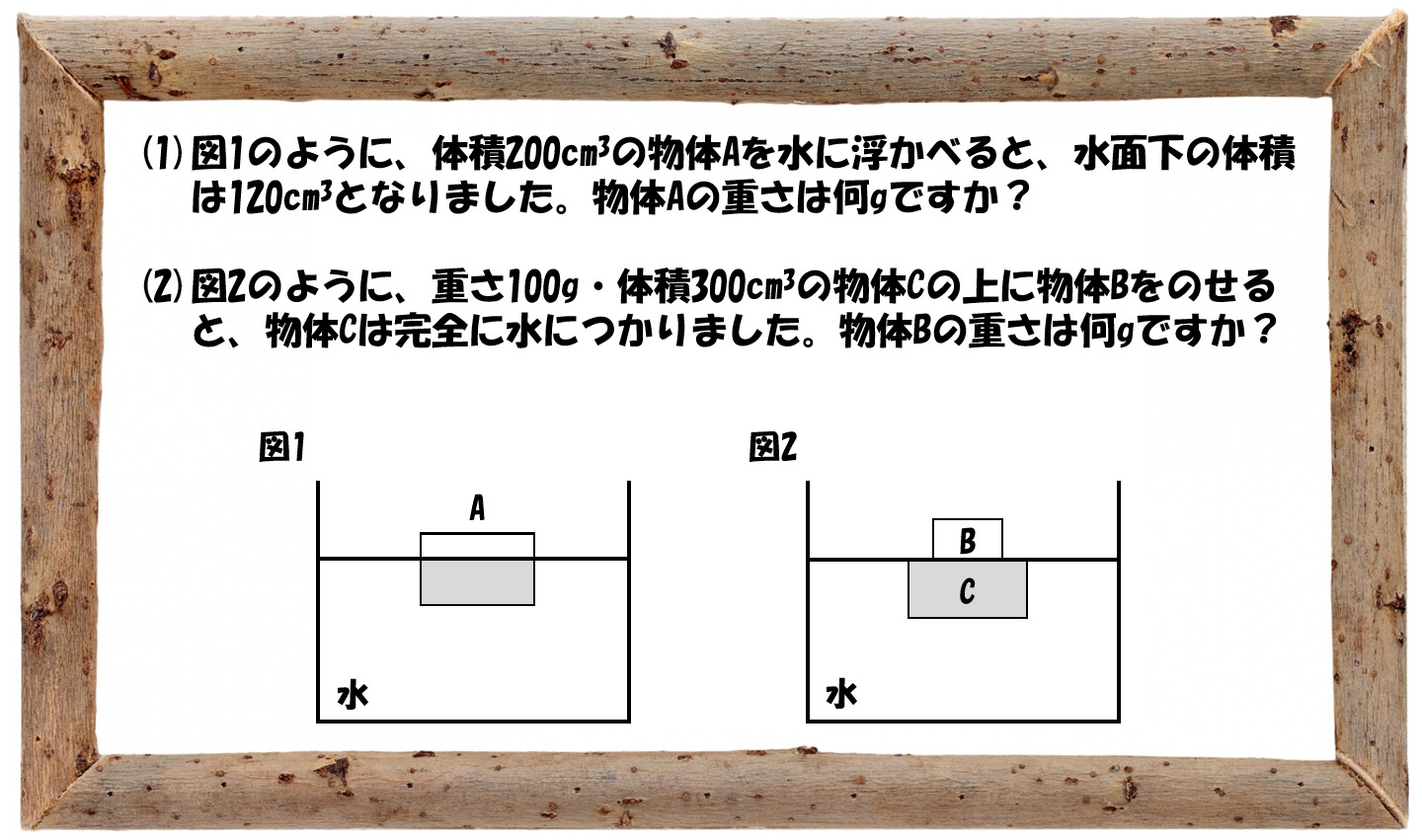

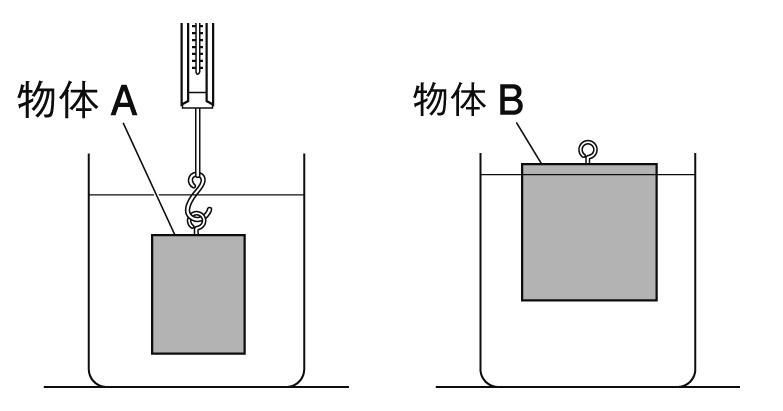

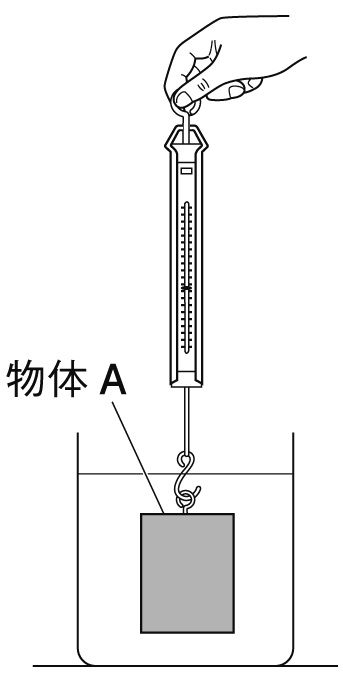

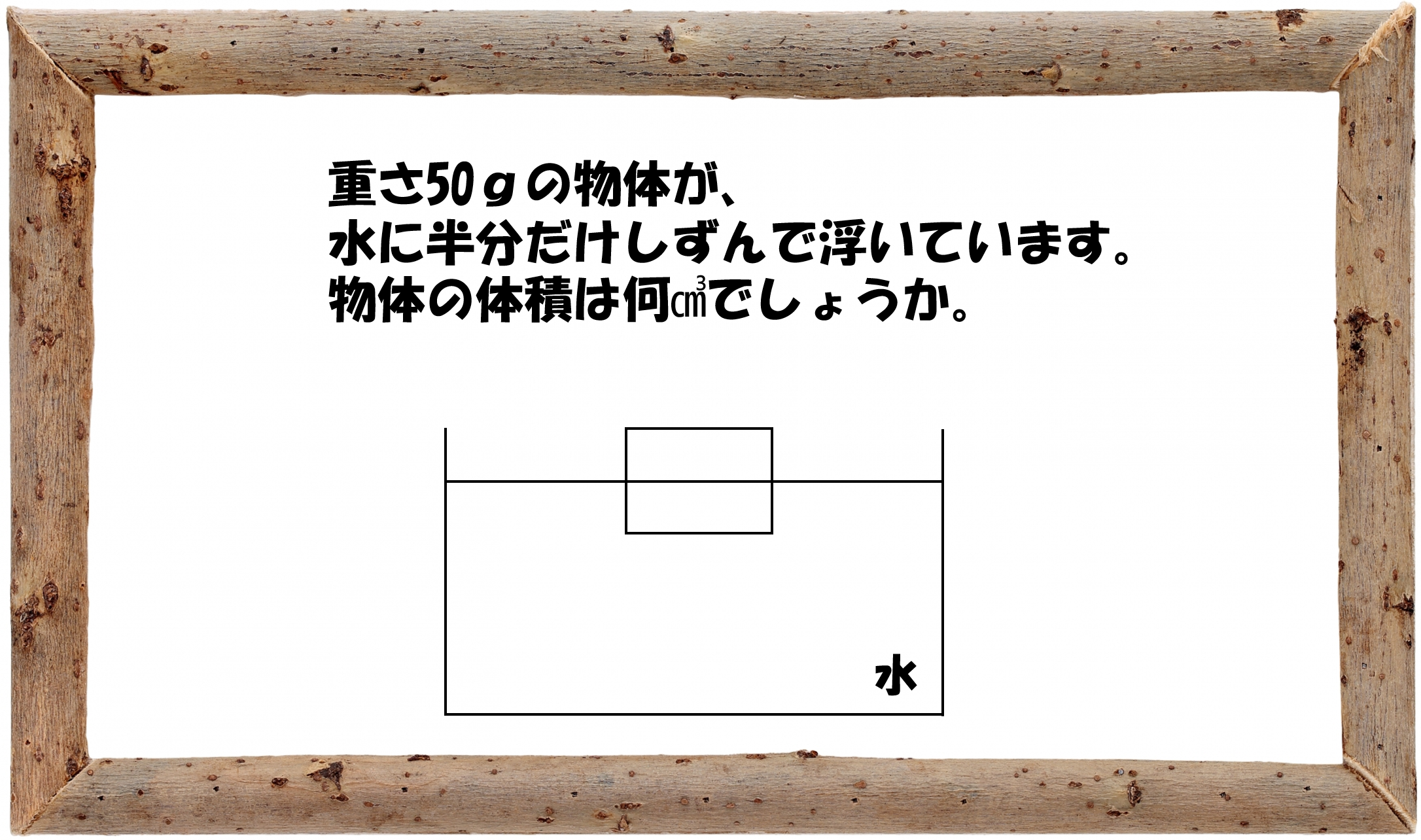

中学 理科 浮力 問題-分野 内 容 問題;この演習問題は、かならず「浮力の基本(⇒ 中学受験の理科 浮力~頭を整理するため最初にするべき事とは! )」の学習を終えてから取りくんでください。 問題 (1) 図1で示すように、体積0cm 3 の物体Aを水に浮かべると、水面下の体積は1cm 3 となりました。

3

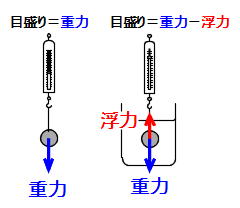

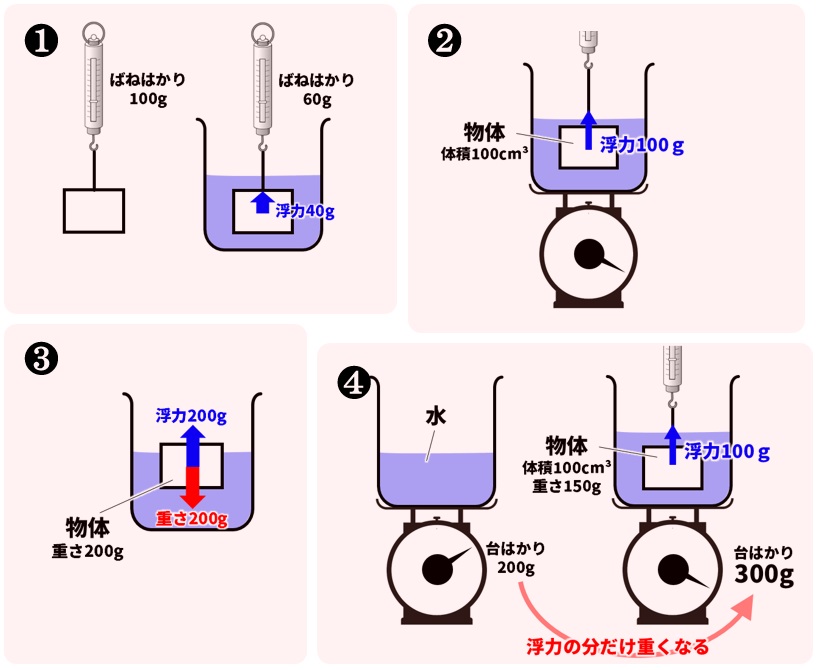

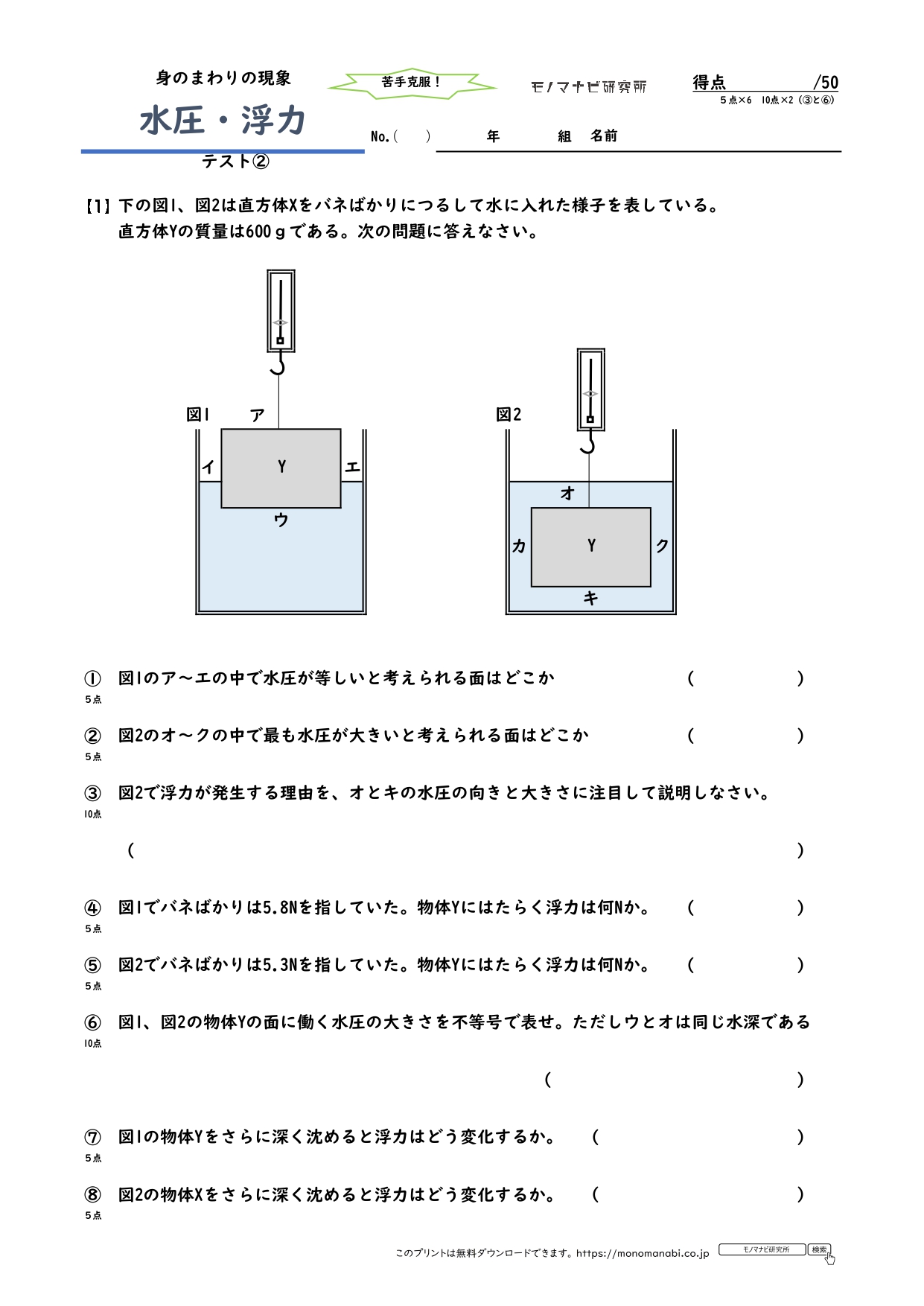

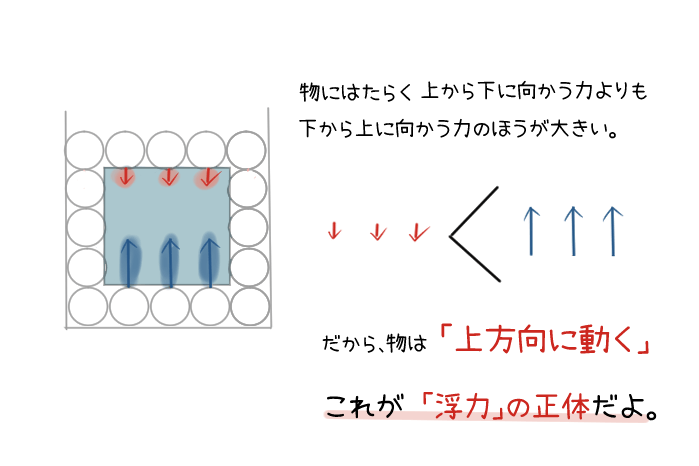

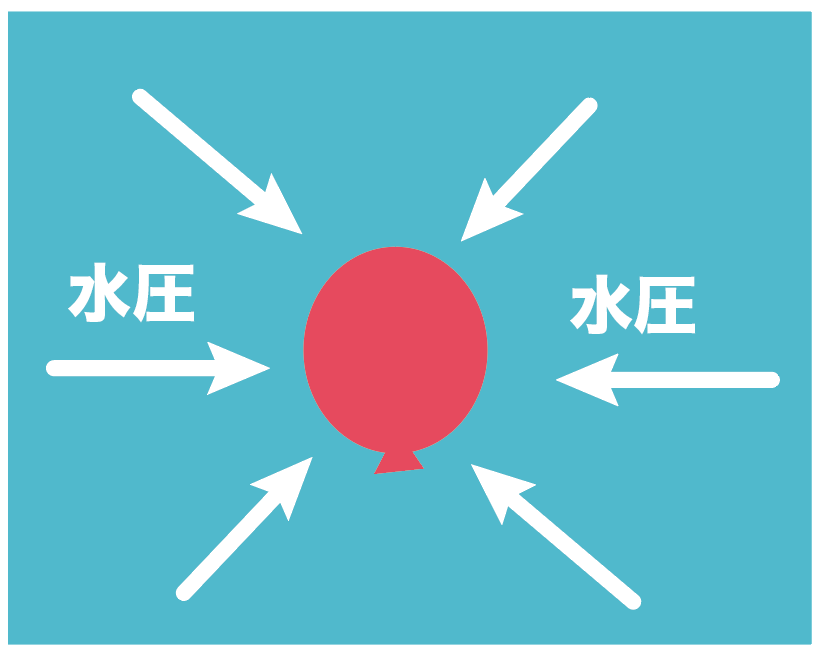

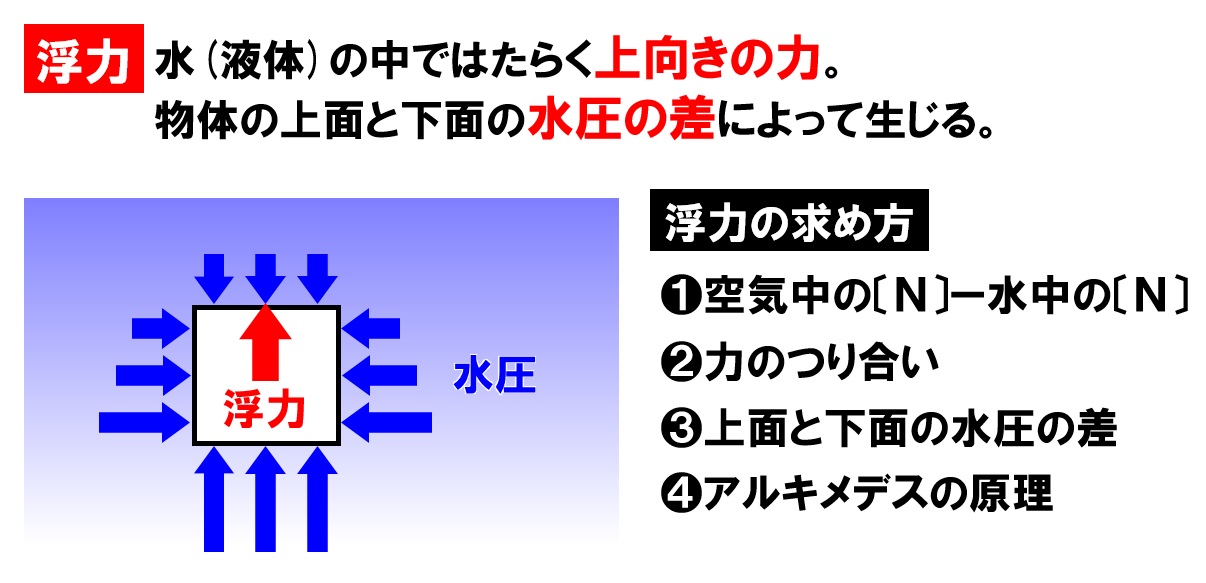

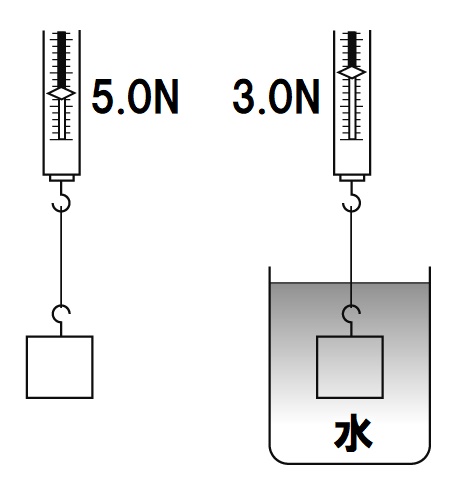

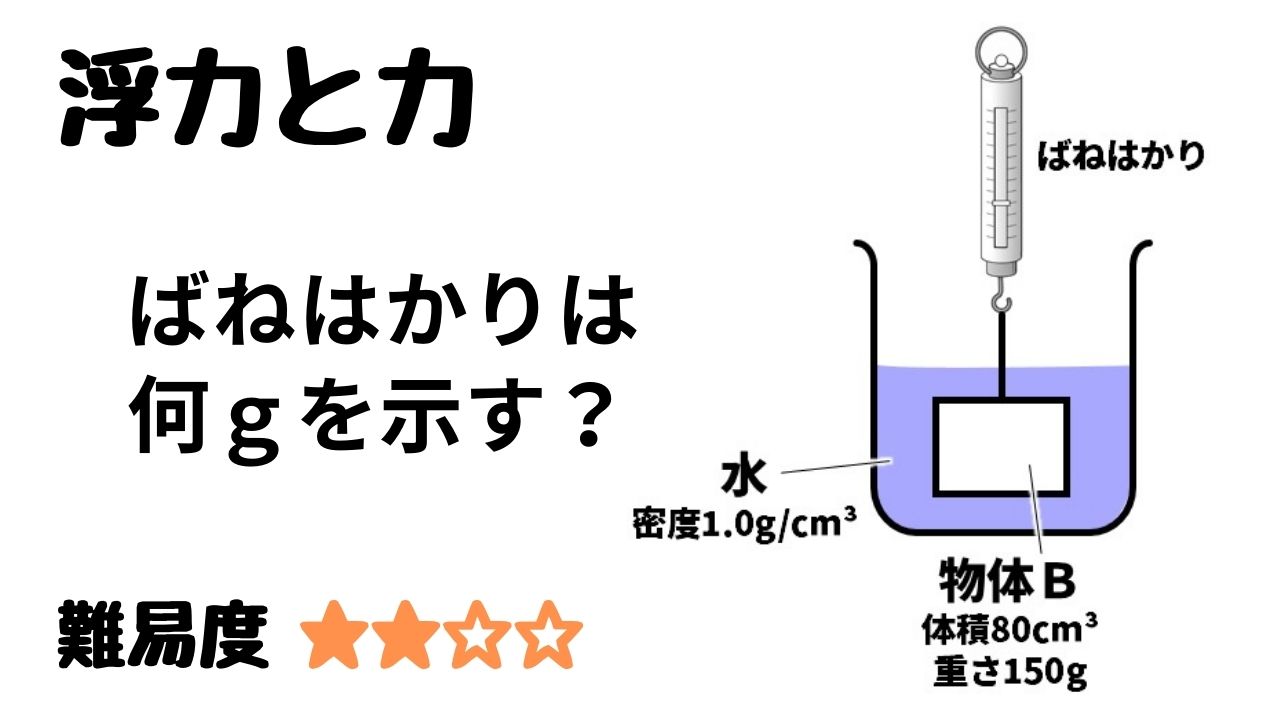

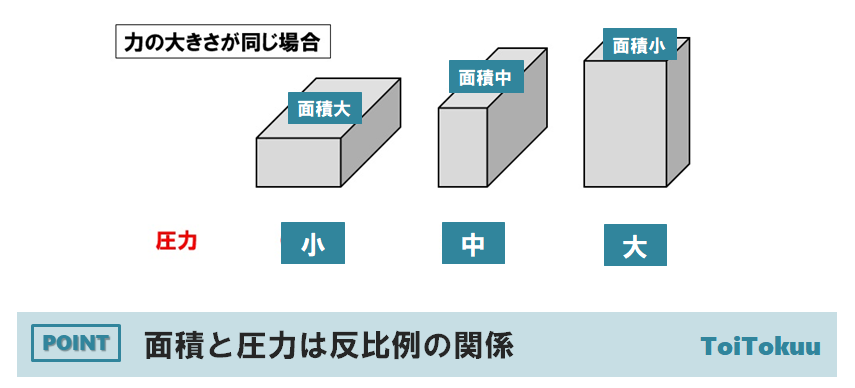

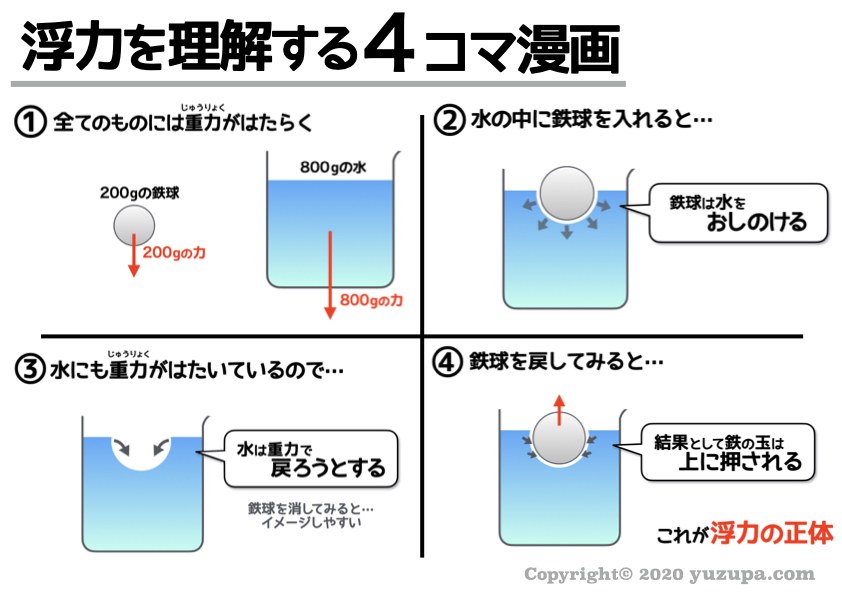

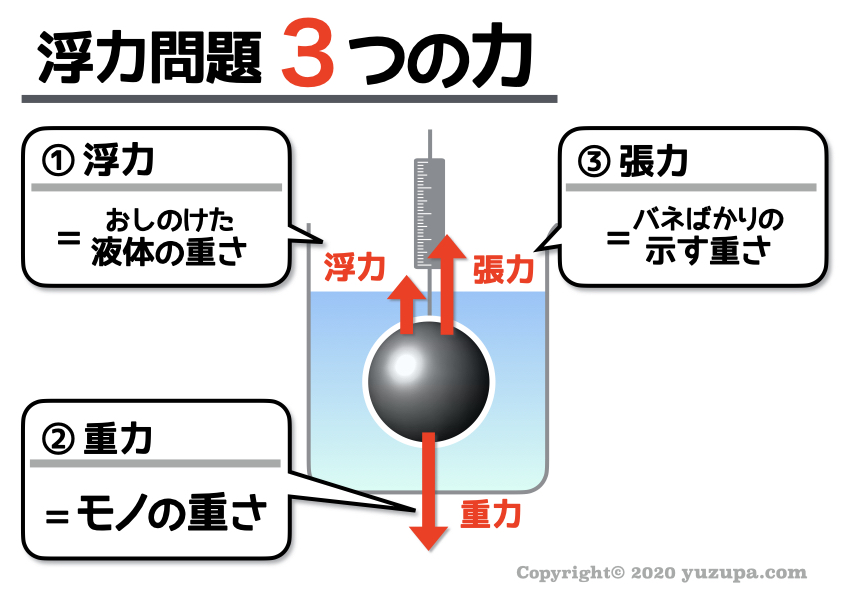

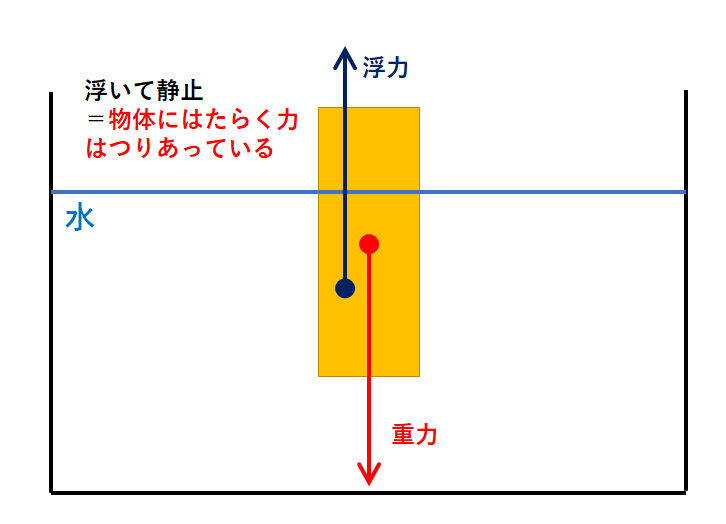

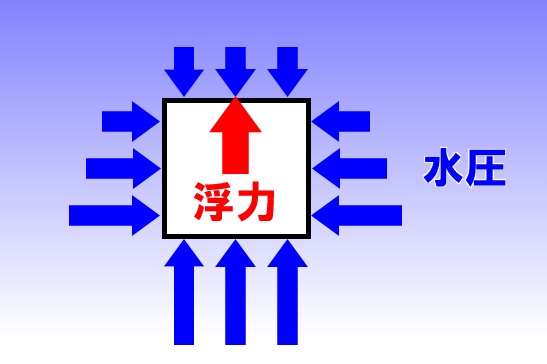

FdData中間期末:中学理科1年圧力 浮力 パソコン・タブレット版へ移動 浮力の根拠 問題(後期期末 ) 次の図のように,直方体の物体を水中 に入れたとき,上面を下向きにおす水圧 よりも下面を上向きにおす水圧の方が大 浮力(ふりょく)のよく出る問題 (中学理科) 浮力とは何か、浮力が生まれる理由、アルキメデスの原理について、理解しておかないといけないポイントは次の4つです。 4、浮力は水中にある物体の体積に比例するだけで、深さや物体の形は関係しない理科 中学受験の理科、出題する中学校は何を見ているのかを意識して勉強しよう 理科 中学受験・理科 物理分野・電流と磁力線についてのまとめ その1 中学受験 自己の可能性を高めるきめ細やかな教育を実践!

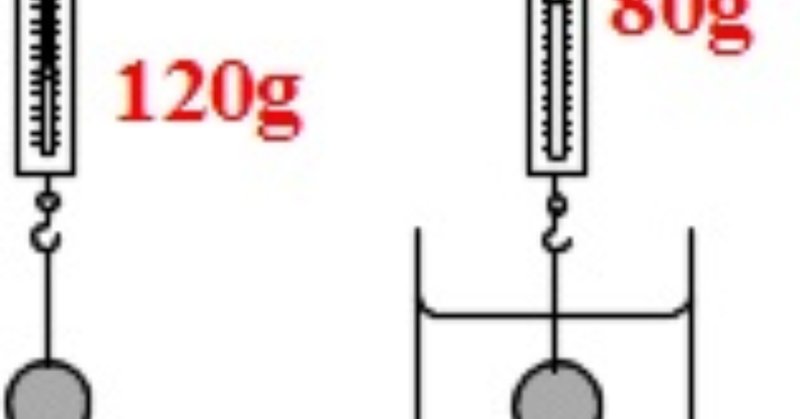

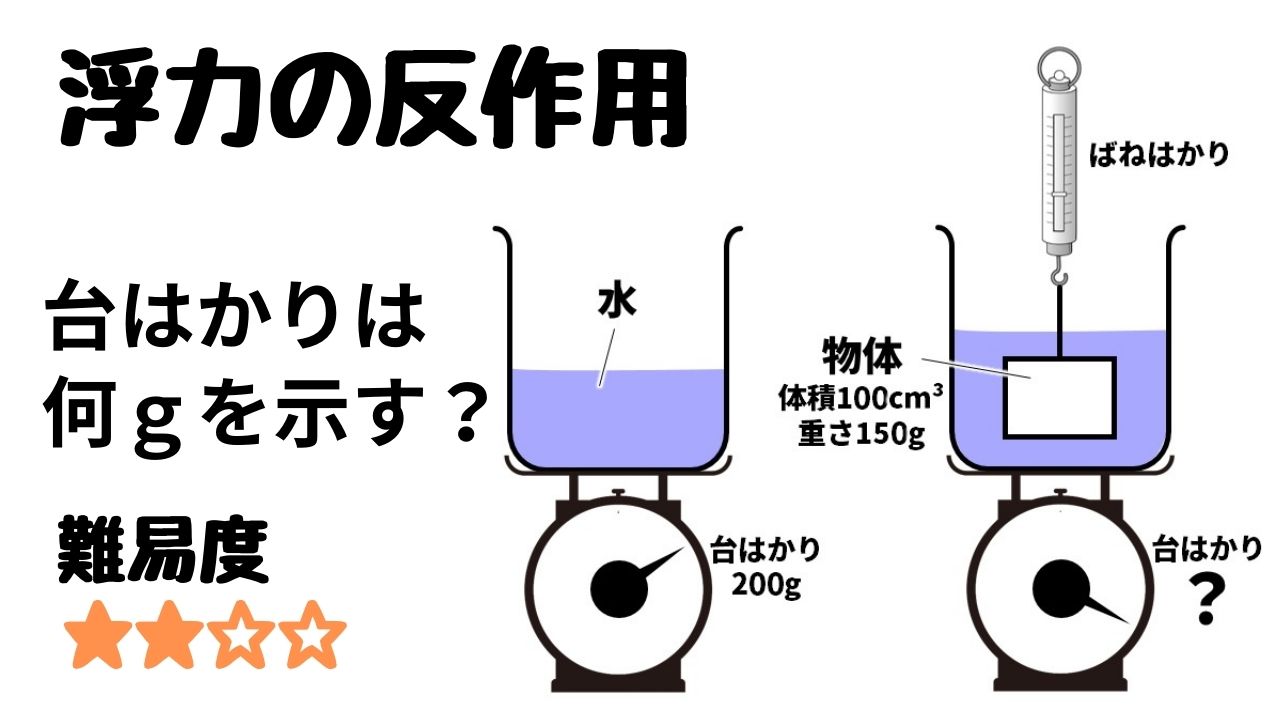

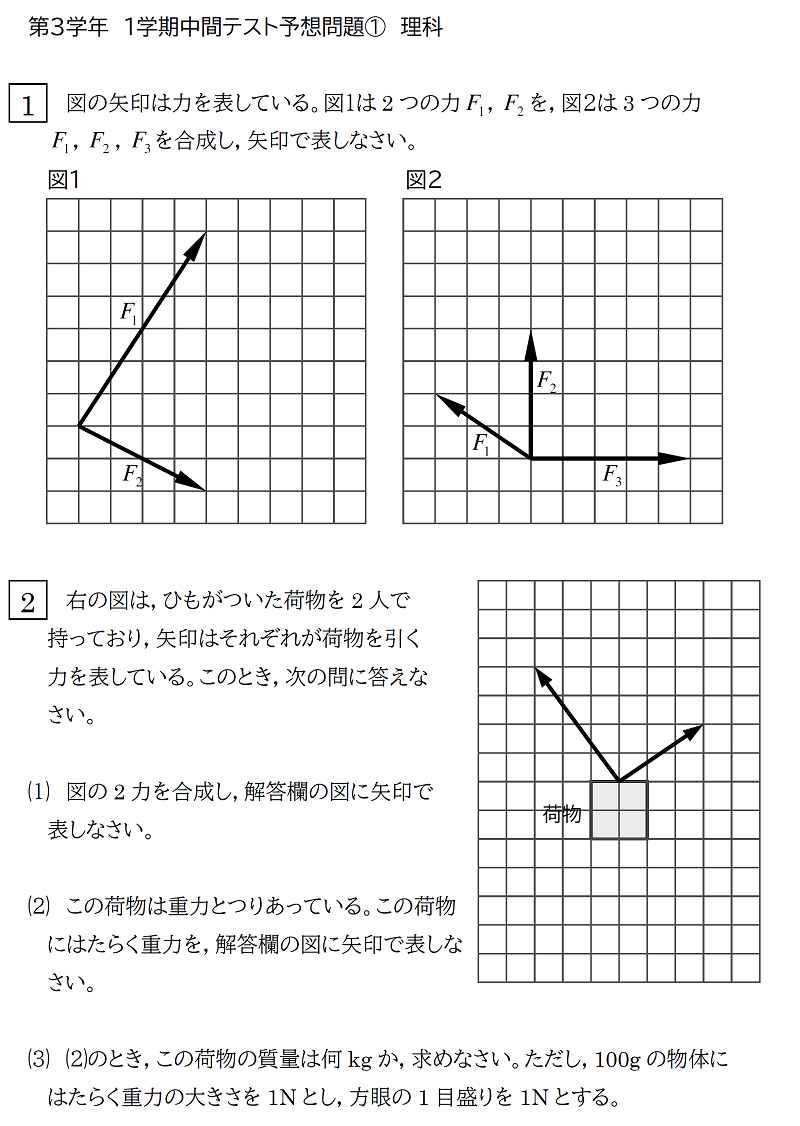

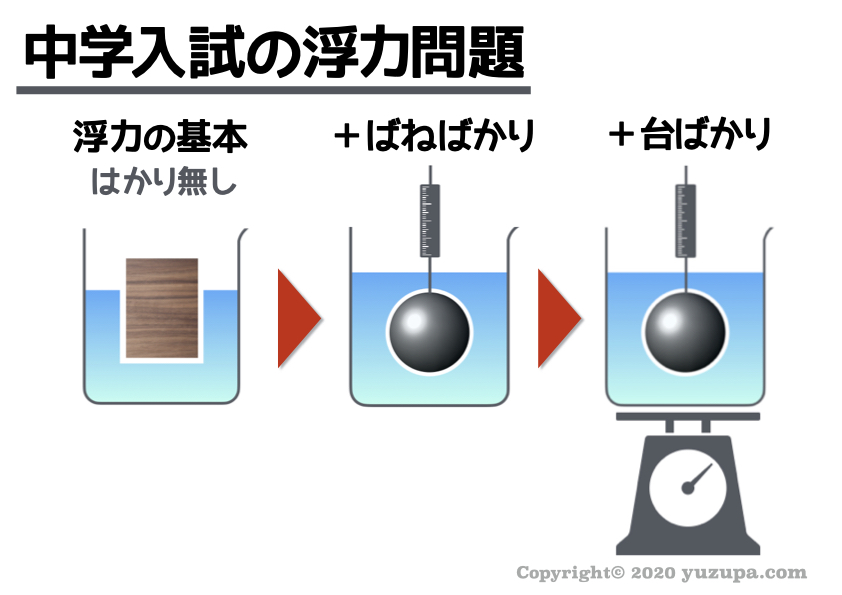

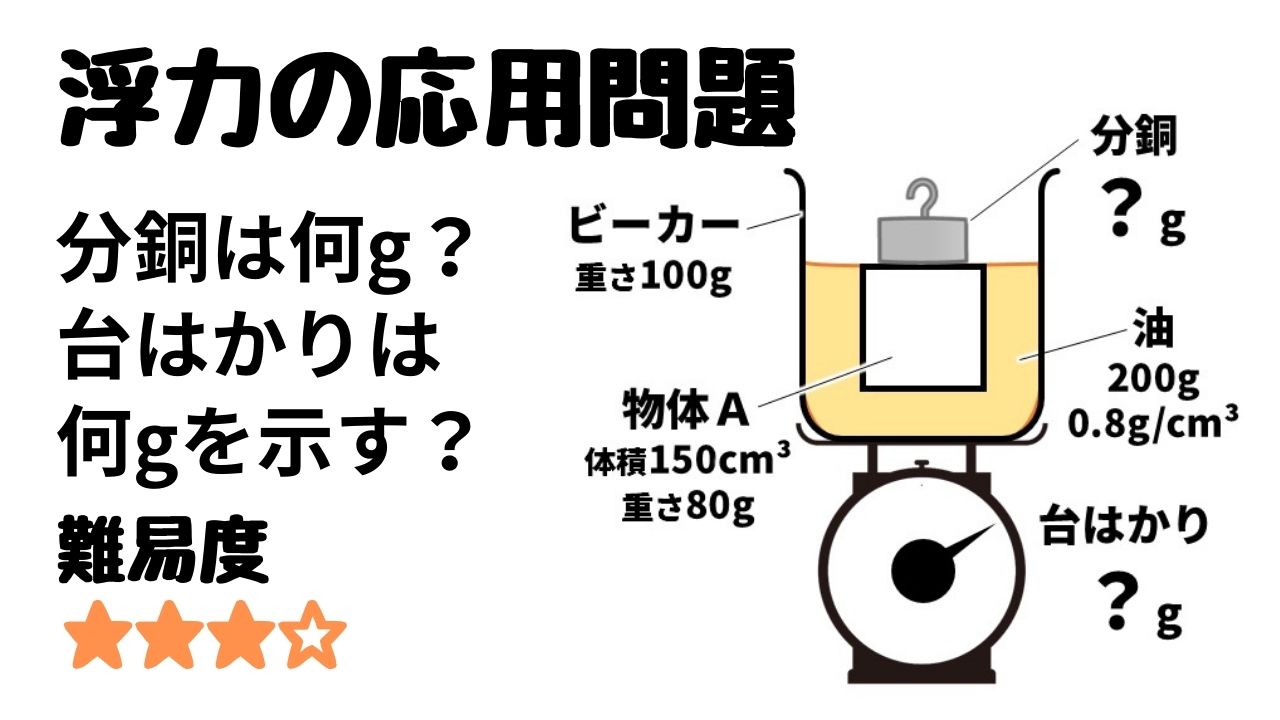

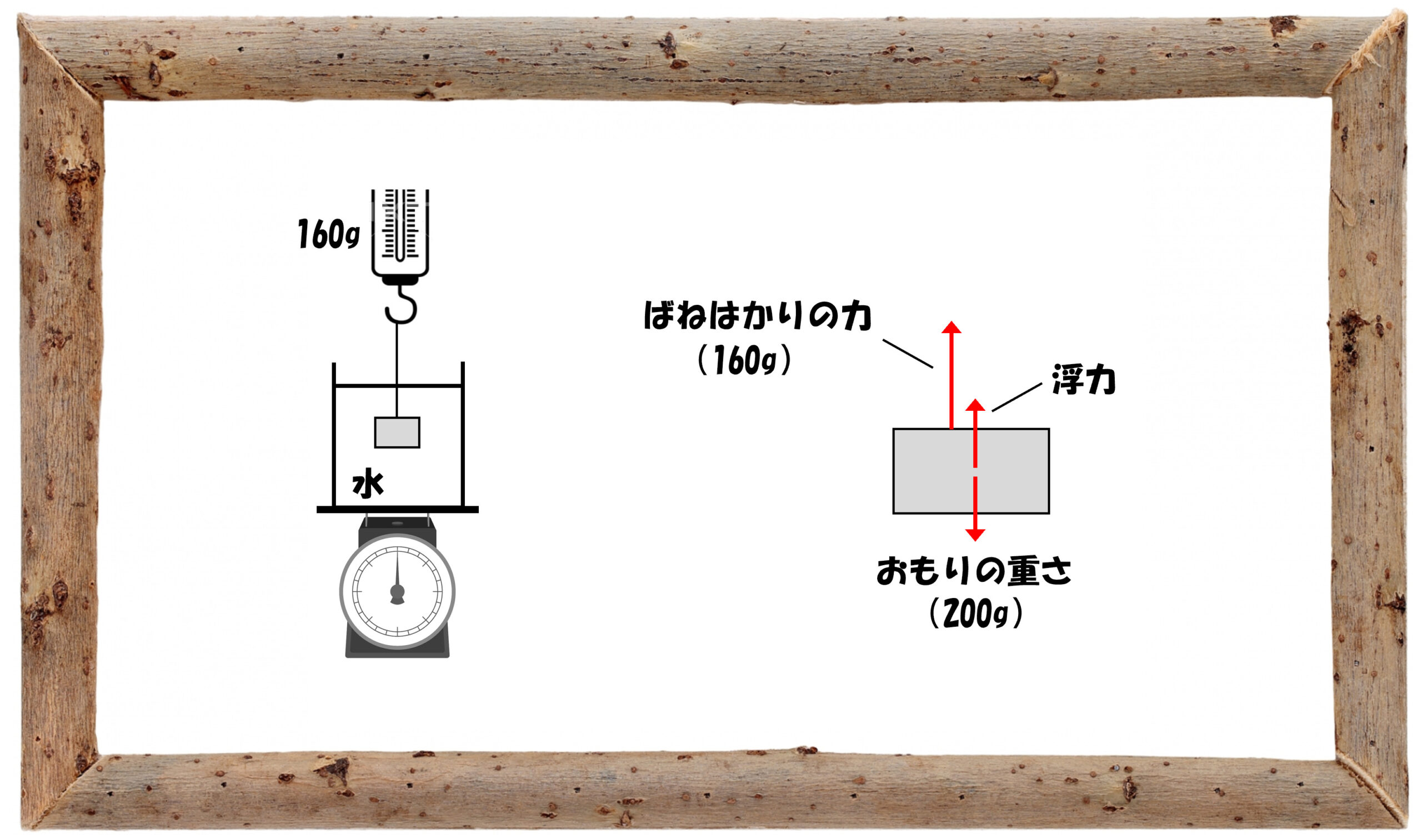

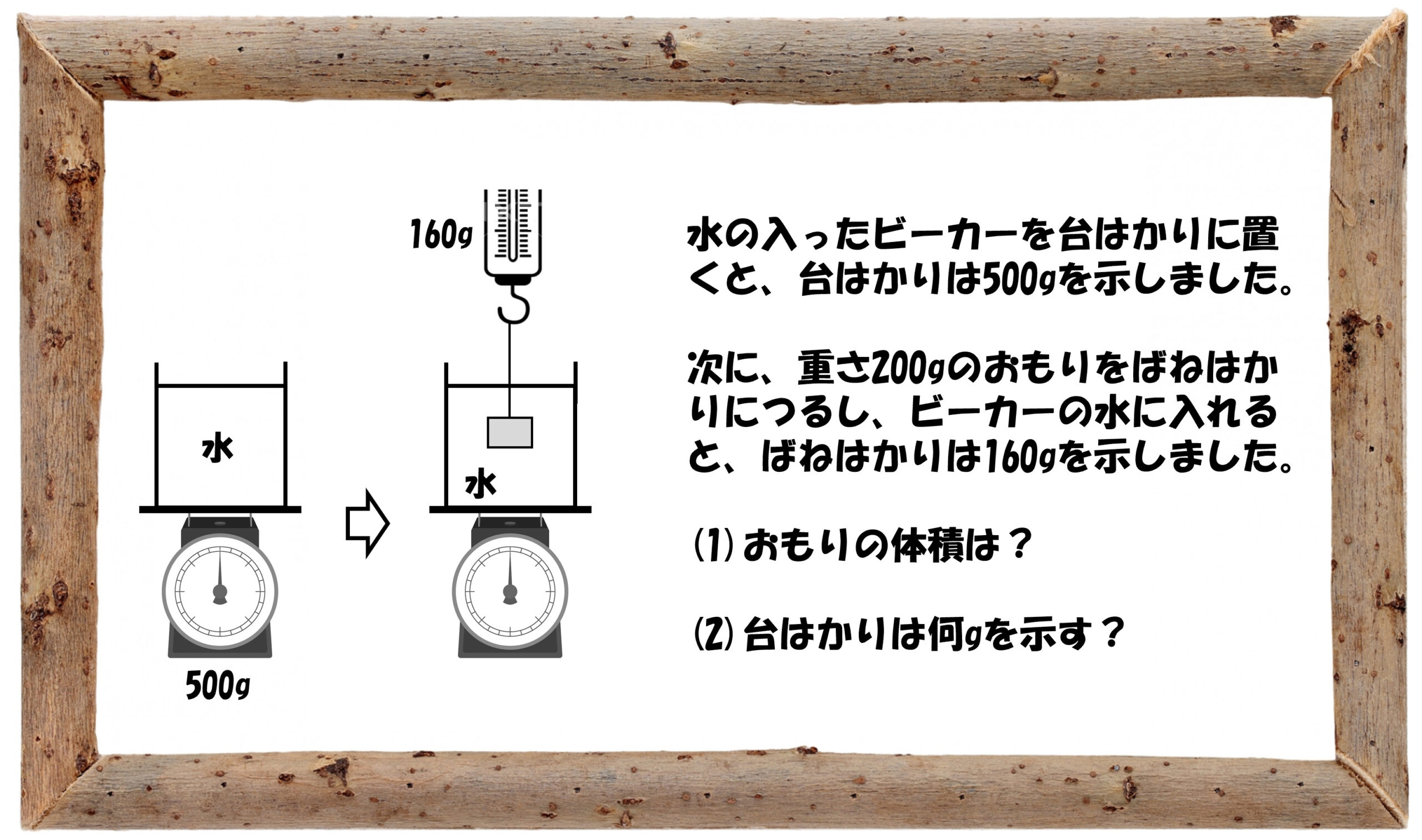

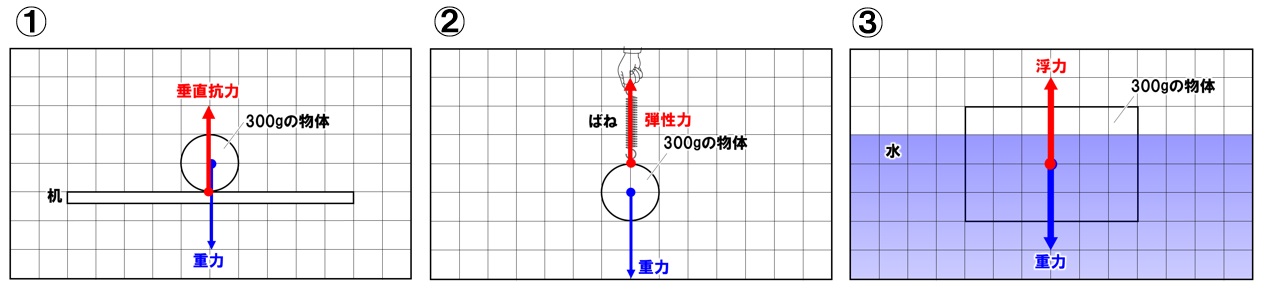

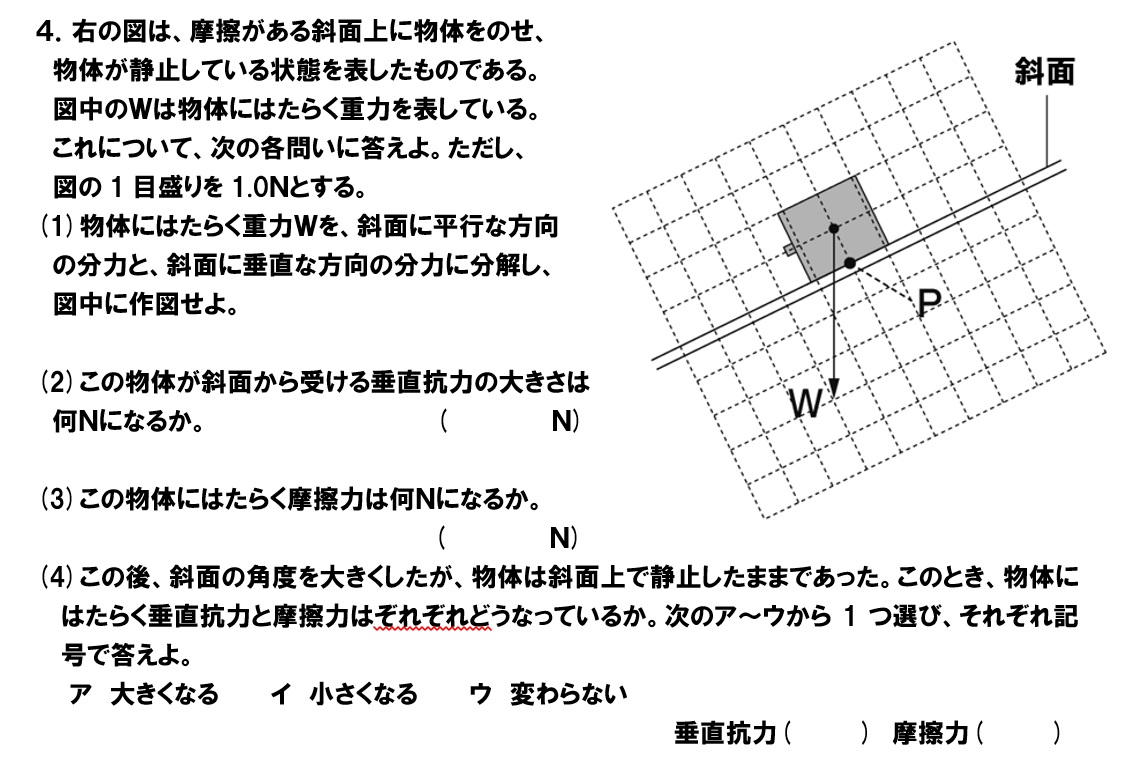

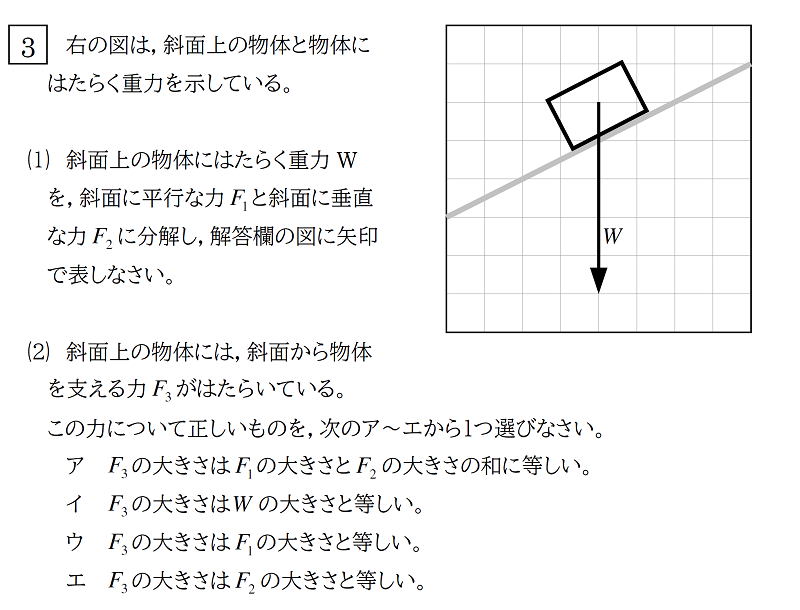

一直線上の2 力の合成の問題である。 ① 一直線上の2 力が同じ向きである場合である。 合力 ごうりょく の作用点 さようてん はoで,力の向きはoa,ob の力の向きと同じになる。また,力の大きさは,oc =oa+obとなる。 中学1年理科。水の中で受ける上向きの力「浮力」のついて学習します。 レベル★★★★ 重要度★★☆☆ ポイント:浮力の求め方4パターンをマスター!授業用まとめプリントは下記リンクからダウンロード!授業用まとめプリント「浮力の求め方」浮力 問題 水の入ったビーカーを台はかりに乗せると、台はかりは300gを示しました。 そして図1のように、このビーカーの底に物体Aを入れると、台はかりは380gを示しました。 この物体Aにばねはかりをつけて少しずつ上に上げていき、物体にはたらく浮力を

圧力と浮力 一問一答演習問題プリント 演習プリントには、Excelファイル版とPDFファイル版があります。 Excelファイル版はリロード・再計算(F8)するたびに数字や配列が変わります。 マクロは使用していませんので、セキュリティ警告はありません 今回はおもしろ理科クイズを紹介するぞ! 全問正解目指して頑張るのじゃ。 目次 理科に関する4択クイズおもしろい! 子供におすすめの四択問題前半10問 第1問 第2問 第3問高校入試対策用の総合的な練習問題プリントです。 今後追加していく予定ですので、しばらくお待ちください。 理科計算総合 計算問題をピックアップしたものです。

1

理科中学3年高校入試問題物理浮力と水圧 解説をお願いします Yahoo 知恵袋

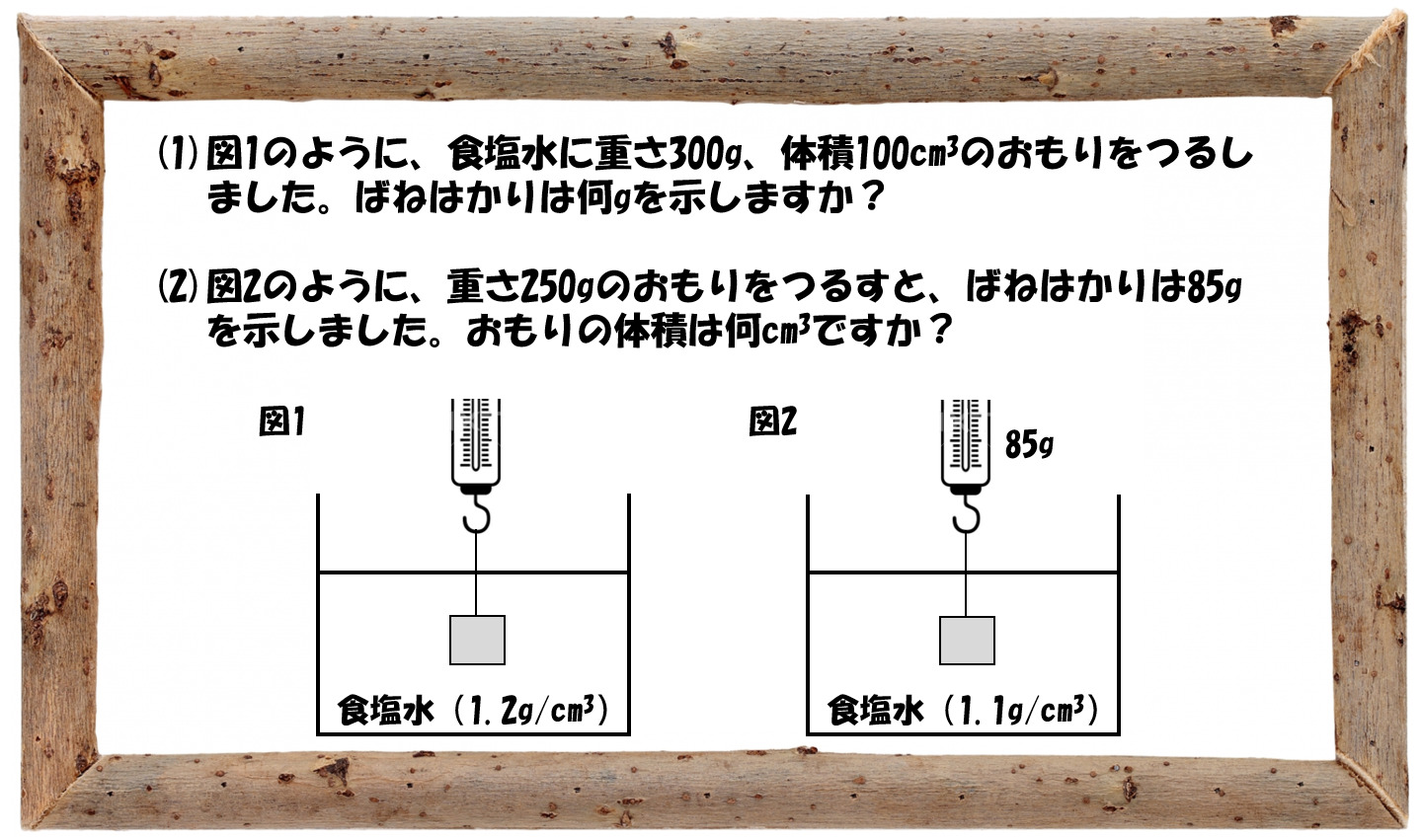

化学 物質の性質( 金属 / 密度 / ガスバーナー / 有機物 / プラスチック ) No.1 No.2 No.3 気体(気体の製法・捕集法 / 気体の性質 / 各気体の特色) No.1 No.2 No.3 水溶液(水溶液の性質 / ろ過 / 溶解度 / 再結晶 / 濃度)この演習問題は、かならず「浮力の基本(⇒ 中学受験の理科 浮力~頭を整理するため最初にするべき事とは! )」の学習を終えてから取りくんでください。 問題 (1) 図1で示すように、おもり(重さ:300g、体積100cm 3 )をばねはかりにつるして、食塩水(12g/cm 3 )の中につけました。中学1年生の理科 練習問題プリントです。 無料ダウンロード・印刷してご利用頂けます。 家庭学習用の練習プリントとして、またテスト前の確認などにもご利用ください。 植物の生活と種類 大地の成り立ちと変化 身近な物理現象 身の回りの物質

中学受験 浮力の公式が分からない 力学の王道2ステップで解け かるび勉強部屋

中学受験の理科 浮力 重さ 体積を確認する問題演習と解説 1 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

中学理科 Tweet 各単元のページでは以下のルールに基づいて記事を書いています。 ご注意ください。 赤字 は入試やテストに出てくる頻出語句や公式や重要な現象 (基本的にこれを覚えればOK) 青字 は難関校の入試で問われるような語句 (本気で頑張る人は浮力はどうやって求めるのか? 中学理科の浮力と水圧との関係、浮力が発生する仕組みをわかりやすく解説。 など、仕組みを本当に理解できているかどうかで、問題として出たときに解けるかどうかの違いが出てくるんだ。中学校 / 1年生 / 理科 「浮力」テスト出題傾向と解き方をわかりやすく解説 中学理科の浮力のテストでよく出る問題を解き方と一緒に紹介します。 どんな問題が出るのか?どうやって解くのか?を分かりやすく解説。 定期テスト対策にバッチリです。

女子学院中学校15年度理科入試問題 浮力 医学部受験ならプロ家庭教師集団スペースone 公式 中学受験からオンラインも対応

中学受験理科 浮力 応用問題 Stupedia

浮力に関する問題 14年早稲田高等学院の問題です。 ものを液体の中に沈めて重さをはかると、ものが押しのけた液体の重さの分だけ軽くなります。 1cm3の水の重さを1gとして考えなさい。 答えが割り切れない場合は、小数第2位を四捨五入し、小数第1位 効率的な学習は難しいと言えます。 そこでオススメするのがネットで無料で配信されている 問題プリントを利用することです。 ネットでは教育関連の様々なサイトが中学受験にも使える 小学生向けの理科の問題プリントを配布しています。 中には無料原田式 算数プリント・理科プリント 塾のテキストや参考書では説明不足、問題量不足な単元、教えるのが難しい単元を中心に掲載していきます。 大人が教えなくても無理なく解き方が身につくように工夫されていて、これらの単元を得意科目、得点源に

Science 浮力 ふりょく の基礎 基本 中学理科 働きアリ

定期テスト対策問題 浮力の計算 Examee

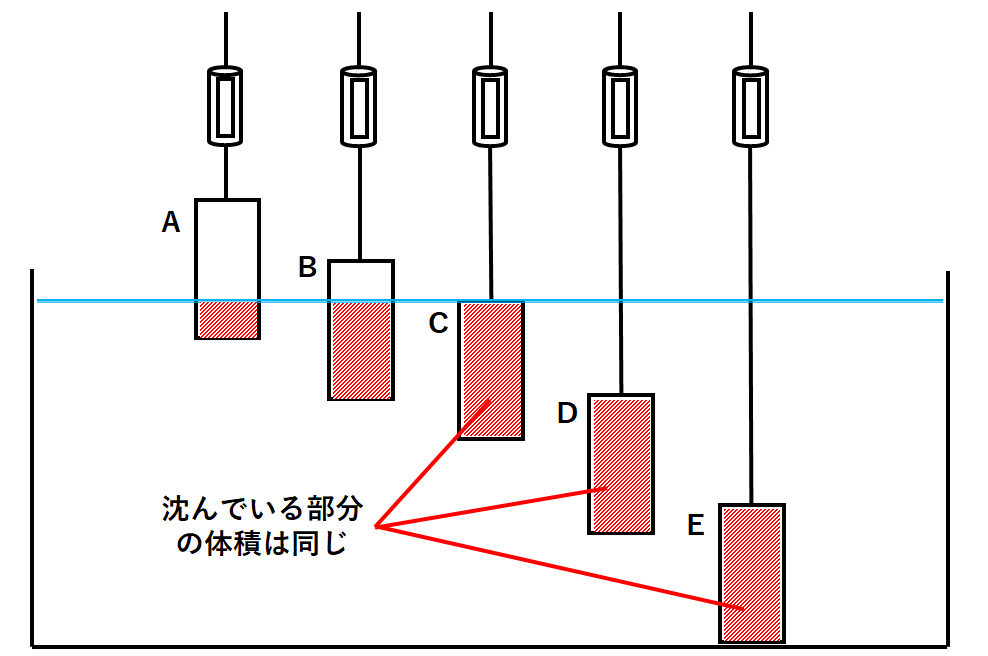

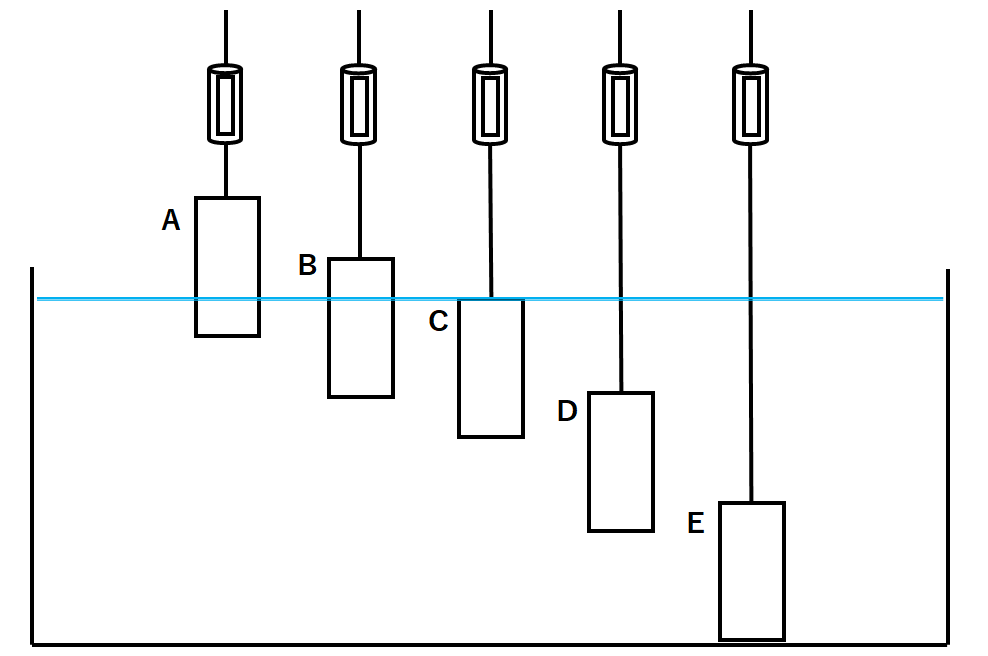

浮力の問題のポイントは、 ①重さのつり合い ②押し出した水の重さ(=浮力) この2つを①→②の順番、または②→①の順番で考えることです。 全ての問題はこの2パターン(①→② または ②→①)のいずれかで必ず解くことができます。では例題を見ていきましょう。中学校 理科 活用問題 21年度版 問題について(先生方へ) 1 問題は16問あります。授業中の練習問題や宿題プリント として御活用ください。 2 解答は,問題用紙に記入します。文章で答える問題 図を見てごらん。 緑色の部分が水に沈んでいる体積 だよ。 ①は水に入っている部分が無いから 浮力 は0Nだね。 ②~⑤にかけては、 水中にある体積 が増えていっているため、 浮力 が増加しているね。 ⑤~⑦は、もうすべて水中に使っているので、これ以上深くしても浮力に変化はない

中学理科 高校入試の浮力の問題です 問4の解法が分かりません 糸で繋が Yahoo 知恵袋

中学理科です この実験に対する問題で浮力の大きさの関係の答えが図4 図5 図6 Yahoo 知恵袋

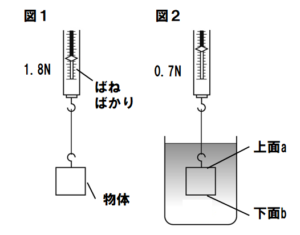

浮力の定期テスト過去問分析問題解答 問1 (1)大きくなっていく 水中にある部分の体積が大きくなるにしたがって、浮力も大きくなる。 (2)下面b 水圧は、水の深さが深くなるほど大きくなる。 よって、物体の上面aよりも下面bのほうが水圧が大きくなる

中学受験の浮力の問題は公式を使うな オンライン授業専門塾ファイ

中学理科 浮力とグラフの練習問題 なるほどの素

中学受験理科 浮力 応用問題 Stupedia

中1物理 浮力とは 中学理科 ポイントまとめと整理

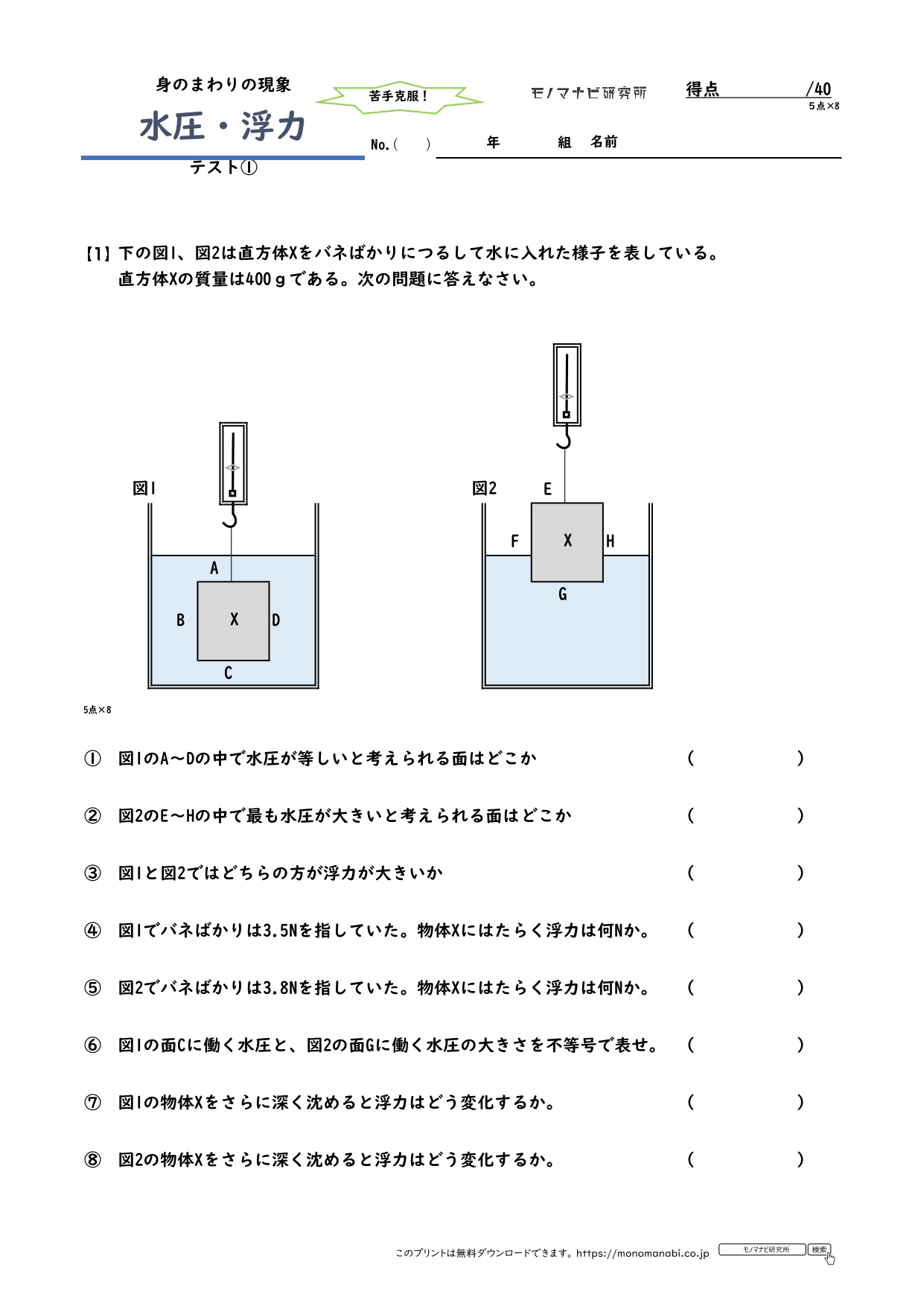

モノマナビ研究所

1

浮力の問題 中学受験 田中貴 Com

浮力とは 水圧との関係 求め方を解説 テスト対策ポイント 中1理科 ゆみねこの教科書

水圧と浮力 大気圧 無料で使える中学学習プリント

中学理科 浮力 Shun Ei Note

浮力の問題 中学受験 田中貴 Com

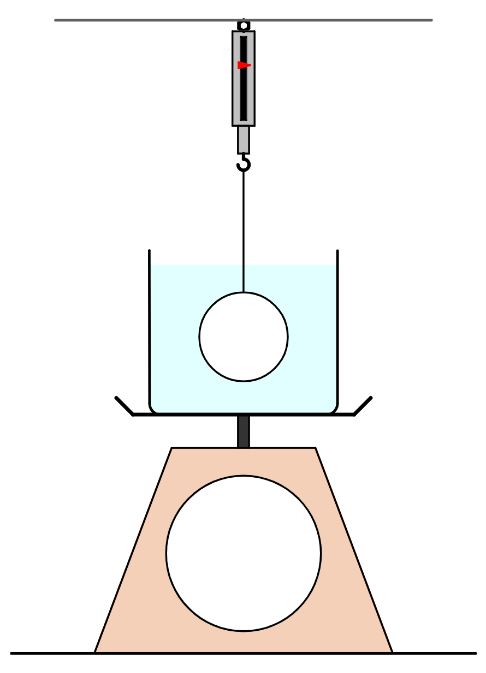

中学受験理科 浮力の反作用 台はかりの値で浮力を求める Stupedia

水圧と浮力 大気圧 無料で使える中学学習プリント

どうしてそんなに浮力の問題ができないの その2 中学受験 僕の教室

中学理科 これで疑問解消 力のつり合い 作用と反作用 の攻略 ばね 浮力も解説 ゆーきゃんの勉強ブログ

定期テスト対策問題 浮力の計算 Examee

中学理科の浮力の問題と関連して 水そうに沈めた物体aの体積を求めるという問 Yahoo 知恵袋

中学受験理科講座 圧力と浮力

中学1年生 理科 力と圧力 練習問題プリント 無料ダウンロード 印刷 ちびむすドリル 中学生

令和3年度1学期中間テスト予想問題 中3理科 力の合成と分解 浮力と水圧 速さ 赤城ミ ミ

浮力 テスト出題傾向と解き方をわかりやすく解説 中1理科 ゆみねこの教科書

中3理科滑車浮力の問題 4番の答えが0 38nになる理由を教えて Yahoo 知恵袋

中1理科 3分でわかる 水圧 浮力とは何もの Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

中学受験 浮力の公式が分からない 力学の王道2ステップで解け かるび勉強部屋

水圧と浮力 大気圧 無料で使える中学学習プリント

1

中学受験理科 浮力 応用問題 Stupedia

中学受験の理科 浮力 重さ 体積を確認する問題演習と解説 3 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

中1理科 浮力のまとめと問題

中学理科 浮力の定期テスト過去問分析問題 ダイスト

中1理科 浮力の求め方 アルキメデスの原理などの計算方法 Pikuu

浮力 ふりょく のよく出る問題 中学理科 Shun Ei Note

中1理科 浮力の求め方 アルキメデスの原理などの計算方法 Pikuu

浮力の公式や求め方が読むだけでわかる

浮力に関する問題 中学受験 田中貴 Com

中3理科 水圧 浮力 応用編 Youtube

理科 物理 中学受験にもよく出る浮力 浮力と水圧の関係って ノビコト

アルキメデスもびっくり 浮力の簡単計算法part4 上級編 中学受験理科計算問題のコツ 中学受験プロ講師ブログ

中1理科 浮力の求め方4パターンの計算方法 Examee

中1物理 浮力の計算 中学理科 ポイントまとめと整理

2

中学理科 浮力の定期テスト予想問題 Pikuu

中学受験の理科 浮力 重さ 体積を確認する問題演習と解説 3 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

中学受験理科 浮力 浮力の大きさと力のつり合い Stupedia

中1理科 水圧と浮力 練習編1 映像授業のtry It トライイット

品川女子学院中学校17年度理科入試問題3 浮力 医学部受験ならプロ家庭教師集団スペースone 公式 中学受験からオンラインも対応

中学受験 理科 浮力が苦手な人必見 点数をとる方法は

定期テスト対策問題 浮力の計算 Examee

中学理科浮力を求める問題で と が全く分かりません 公式にどう当てはめれ Yahoo 知恵袋

中学1年生 理科 力と圧力 練習問題プリント 無料ダウンロード 印刷 ちびむすドリル 中学生

定期テスト対策問題 浮力の計算 Examee

浮力 力のつり合いの図を描きながら浮力の計算問題を解く みみずく戦略室

定期テスト対策問題 圧力や水圧 浮力の計算 Examee

中学理科 3分でわかる フックの法則とは 実践的な問題の解き方まで Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 理科 表とグラフ問題 実務教育出版

中1理科 圧力の要点まとめノート デルココ

浮力 台はかりにかかる力をどうする リカの中学受験理科ブログ

2

Pdf 浮力の計算ドリル35題 中学理科ポイントまとめと整理 オンラインショップ

浮力のポイント 中学受験理科 K 中学受験 Note

中学3年理科定期テスト対策問題偏差値30から60へ Pikuu

3

中学1年生 理科 力と圧力 練習問題プリント 無料ダウンロード 印刷 ちびむすドリル 中学生

中学理科 浮力の定期テスト予想問題 Pikuu

モノマナビ研究所

アルキメデスもびっくり 浮力の簡単計算法part2 初級編 中学受験理科計算問題のコツ 中学受験プロ講師ブログ

女子学院中学校15年度理科入試問題 浮力 医学部受験ならプロ家庭教師集団スペースone 公式 中学受験からオンラインも対応

中学3年理科定期テスト対策問題偏差値30から60へ Pikuu

中1物理 浮力とは 中学理科 ポイントまとめと整理

中学1年生 理科 力と圧力 練習問題プリント 無料ダウンロード 印刷 ちびむすドリル 中学生

質問 中学 理科 水圧の問題 で 円筒形の筒の中の底に板を敷き そこにおもりを乗せるものがありますよね 深いところから浅いところへ上げていくと いずれ板がはずれるという問題です どのように考えたらいいでしょうか オンライン無料塾 ターンナップ

中学理科 浮力とグラフの練習問題 なるほどの素

実験 浮力の大きさ アルキメデスの原理 1年理科 物理学 Takaの授業記録12

中1物理 浮力とは 中学理科 ポイントまとめと整理

中学受験 理科 浮力とばねばかり 上級 計算問題 Youtube

中学受験 浮力の公式が分からない 力学の王道2ステップで解け かるび勉強部屋

浮力の問題 中学受験 田中貴 Com

中学理科 浮力とグラフの練習問題 なるほどの素

中1理科基本問題集 単元3身近な物理現象 物理分野

令和3年度1学期中間テスト予想問題 中3理科 力の合成と分解 浮力と水圧 速さ 赤城ミ ミ

中学受験の理科 浮力 頭を整理するため最初にするべき事とは 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

中学受験の理科 浮力 重さ 体積を確認する問題演習と解説 2 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

なるほどの素 13年06月

自由が丘 理科の問題 0524掲載分 浮力とは

令和3年度1学期中間テスト予想問題 中3理科 力の合成と分解 浮力と水圧 速さ 赤城ミ ミ

こうして学べば必ずわかる 中学受験 理科

中学受験 浮力の公式が分からない 力学の王道2ステップで解け かるび勉強部屋

中1物理 浮力とは 中学理科 ポイントまとめと整理

中1物理 浮力の計算 中学理科 ポイントまとめと整理

中学理科 浮力のポイント解説と確認練習問題 Youtube

中1理科 浮力の求め方4パターンの計算方法 Examee

入試問題 理科5問目

高校物理 水圧 練習編 映像授業のtry It トライイット

My受験シリーズ 実は多い ミス 教育研究所arcs

0 件のコメント:

コメントを投稿